Другие фотографии в проекте Проект музея "Калевала"

Вопросы к фото 0

Задайте вопрос

Вам ответят эксперты. Пришлем уведомление, когда вам ответят

Калевала, Музей калевала, Санкт-Петербург, проект музея, развёртка витража

Проект музея "Калевала"

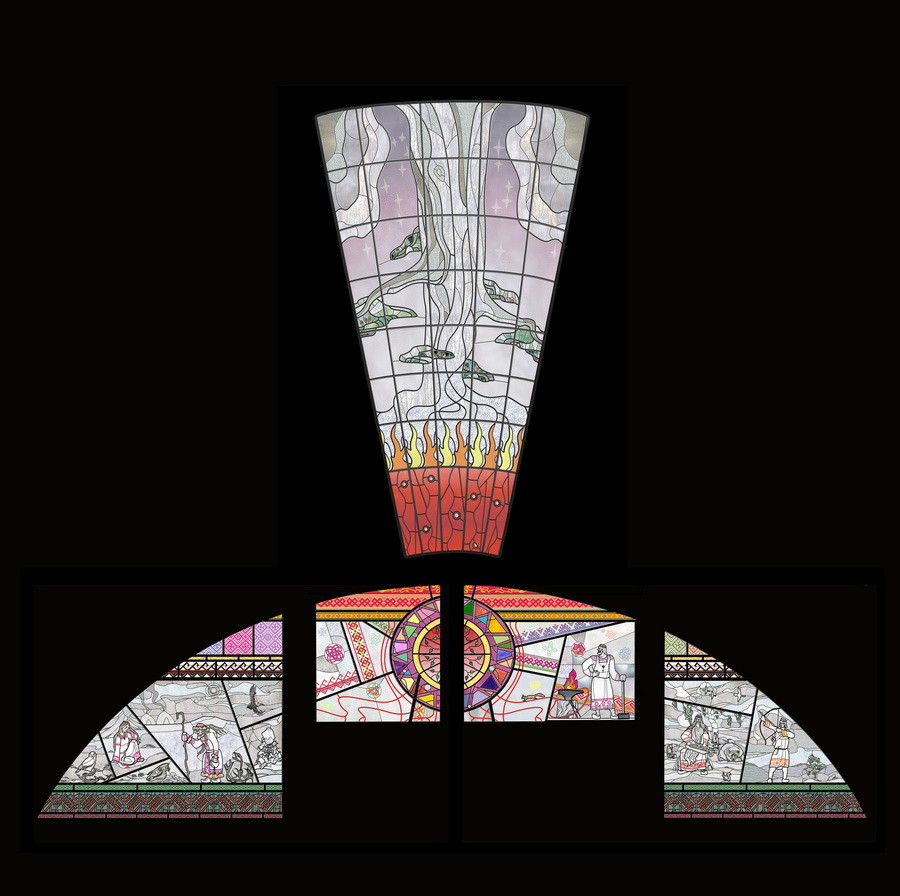

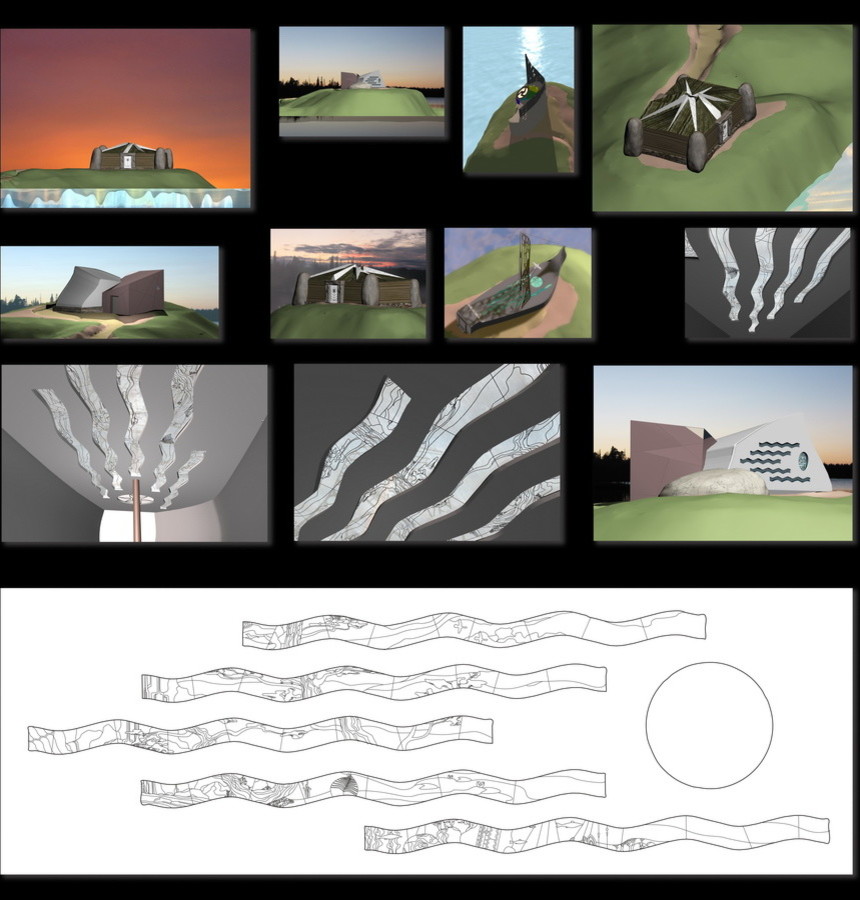

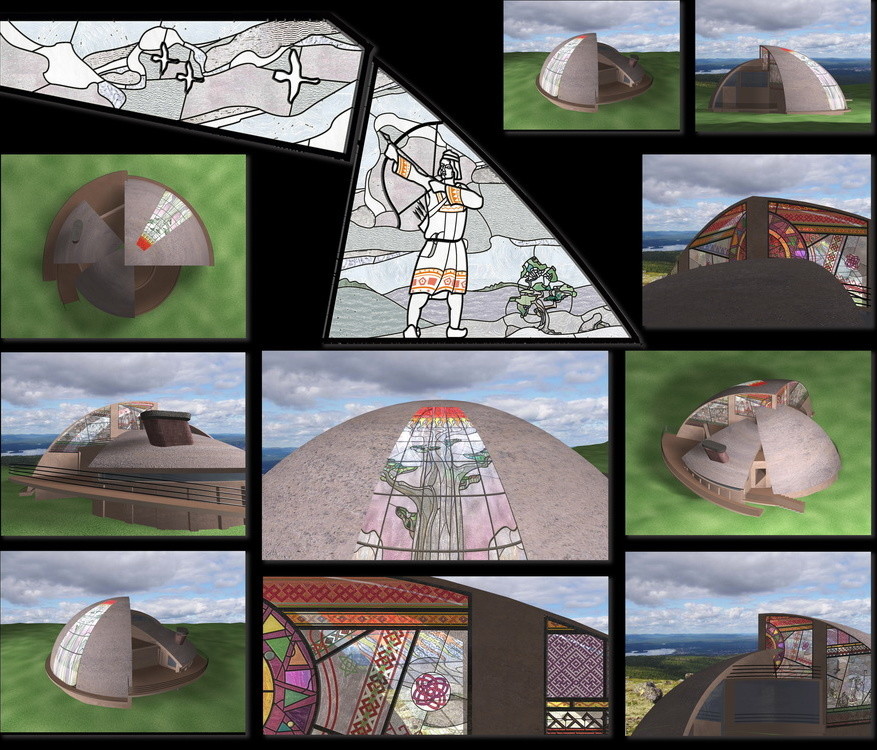

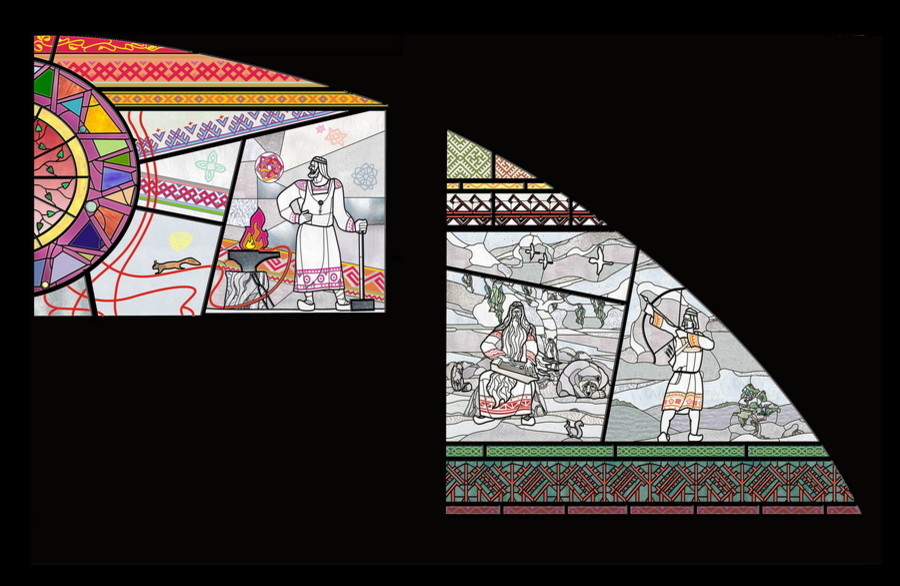

Проект музея рассположенного в поселке Калевала, наберегу озера Среднее Куйто и представляет собой одно из звеньев в предполагаемом туристическом маршруте «золотые руны Карелии» охватывающем наиболее значимые в историческом, культурном и экологическом аспекте места Карелии, на пути из . Беломорска (музей петроглифов) в Национальный Парк Паанаярви. Концептуально представляет собой музей-монумент, совмещающий роли экспозиционной музейной площадки с . широкими возможностями функциональной трансформации и памятника-монумента в . архитектурном решении. В буквальном смысле слова - это мемориальный комплекс, и хотя, как правило это понятие ассоциируется с памятью о военном героизме, в данном случае речь идет о сохранении родовой памяти карельского народа, утверждении в истоках своей культуры стержнем которой является всемирно известный карельский эпос «Калевала». . . Народный карело-финский эпос «Калевала» - художественное произведение, созданное Элиасом Лённротом на основе собранного им в различных частях Карелии и Финляндии аутентичного фольклора. В течении многих лет Лённрот основываясь на личном энтузиазме предпринимал длительные экспедиции по так называемым «рунопевческим» деревням, где изустно, по памяти, от поколения к поколению, передавалась традиция пения «рун», национальных песен. К тому времени эта традиция была ещё широко распространена, но уже клонилась закату: по словам самих исполнителей, в основном уже старцев, ещё их отцы помнили старых песен гораздо больше, а молодёжь уже не проявляла должного интереса. Цивилизация долгое время обходила стороной глухие лесные чащи, и только незадолго до того стало гибельно влиять на самобытность карело-финской культуры. Из этого следует, что ни будь собирателя подобного Лённроту, или приди он на несколько десятков лет позднее мы бы не застали того удивительного богатства народной поэзии которое составляет Калевалу. . . Калевалу часто сравнивают с другими эпическими произведениями, такими как греческие «Илиада» и «Одиссея», «Песнь о Нибелунгах». Несмотря на то, что различия между этими произведениями очевидны, однако сравнение вполне правомочно, так как поэтический дар сочинителей рун очень высок, также высока их роль в сознании народа. В основе лежит не просто прихотливая выдумка одарённых . фантазией людей: за образной художественной формой всегда ощущается, с одной . стороны конденсация глубокого практического жизненного опыта и с другой стороны . поэтизированная реализация космологических и мистических представлений, . составляющие в реальности Калевалы две нерасторжимые грани в мироощущении её . героев. Сам эпос формировался в течении длительного исторического периода и вобрал в себя как архаичные представления охотников и рыболовов железного века, так и гораздо более поздние, относящиеся к позднефеодальному этапу развития общества . . Мир Калевалы — это мир удивительных превращений и метаморфоз. Существа и . предметы здесь могут приобрести такие размеры, что начинают восприниматься скорее . как глобальные или космические силы природы, геологические пласты — так бык, . приготовленный для заклания на свадьбе, оказывается столь огромным (упоминается, что белке нужны сутки, чтобы оббежать вокруг шеи), что долго ищут героя способного его убить. Парадоксальность сравнивания порой ставит в тупик. Понятия живого и мёртвого трактуются как относительные — железная руда растворённая в земле обладает сознанием и начинает говорить. Отдельный вопрос — загадочное Сампо, одно из краеугольных понятий в мифах Калевалы: хотя говорится что оно мелит и вертится, что даёт повод трактовать его как волшебную мельницу, этот источник всех благ в мире будучи похищен колдуньей Лоухи и заточённый в недрах горы врастает в землю живыми корнями. . . Необходимость создания данного комплекса в посёлке Калевала . продиктована, в первую очередь, растущим «внутренним» интересом карельского народа и населения Карелии к своим историческим корням и исконной культуре, находящейся если не на грани исчезновения, то в состоянии глубокой стагнации. Во-вторых: интересом из вне, выражающимся в развитии туристической активности, которая, за последнее время, выросла в этом районе в разы (со стороны российских и иностранных туристов), не смотря на отсутствие достаточной инфраструктуры. . . Архитектурный объект выбранный за основу изначально являлся проектом жилого дома выполненным архитекторами Мишакиным Дмитрием Николаевичем и Обуховым . Сергеем Ивановичем. Проект был представлен в открытых источниках и использован в качестве образной идеи для музея. По композиционному решению представляет собой систему членения купольной полусферы на три сегмента, в плане предстающими как секторы круга, один из которых является доминантой и имеет . большую площадь остекления. Для придания ему функции музея мы, оставляем . неизменным внешний облик здания, но полностью освобождаем объем главного сегмента, превращая его, таким образом, в большой выставочный зал — центр экспозиции. При выборе объекта необходимо было соблюсти соответствие двух условий: во-первых объект должен концептуально перекликаться с мифологией Калевалы и во-вторых образовывать органичный союз с природной средой. Данный объект вполне сочетается с этими задачами вызывая ассоциации с космической силой, шарообразным небесным телом, возможно упавшим и от силы удара расколовшемся, частично ушедшем в землю. Тут же приходит на ум и эпическая версия «Калевалы» о сотворении Земли, появившейся из расколовшегося яйца утки. С другой стороны, объект своей формой довольно сильно напоминает карельские валуны, приозерные и беломорские утесы, принесенные ледником и потрескавшиеся под воздействием ветра и вод. . . Выбор в качестве доминанты для художественного оформления витража также обусловлен решаемой задачей. В эстетическом строе карельского рунопевца «пёстрое», т.е. радужное, переливающиеся, а эти свойства вираж позволяет выразить в полной мере, — тоже, что для русского рунопевца Баяна «красный» - слово однокоренное и подразумевающее «красивый». Например, о наряде верховного бога Укко говорится, что он появляется в «башмаках прекрасных пёстрых». Теми же эпитетами описываются и в других местах одежды героев. Сампо имеет подвижную верхнюю часть, о нём поэт говорит что: «крышка пёстрая вертелась» и т.д. Согласуясь со строем самой «Калевалы», витражное панно должно производить впечатление сказочного калейдоскопа, живо переливающегося красками за счет движения света, волшебно-живого многоцветного и мощного. . . В качестве материала используется цветное и фактурное стекло, для создания некоторых орнаментальных элементов используется роспись, по стеклу выполненная горячим способом. Конструктивно панно представляет собой классический витраж, где стёкла соединяются между собой латунной, либо свинцовой усиленной методом лужения оловом протяжкой двутаврового сечения. Элементы витража оформляются в блоки, размещённые между несущими металлическими балками, образующими прочную конструкцию. . . Космологический характер архитектурного объекта послужил отправной точкой для создания витражной композиции. Её основой является идея о потоке энергий космоса созидающих живую природу, которая затем проявляет себя в разнообразии форм. Композиция делится на две основные части: вертикальную (свод), символизирующую космос и горизонтальную (стены), представляющую земной, человеческий мир. В вертикальной части, изображено «дерево жизни» - всемирный культурологический первообраз, берущий начало в самых древних представлениях народов о мироустройстве. Многозначный символ здесь трактуется как изначальное стремление космоса к развитию, отражающее принцип подобия и роста фрактальной структуры. В ветвях дерева скрыт космический огонь, он не опаляет дерево жизни, как это происходит на земле, в растительном царстве, а скорее дает ему силы роста, питает его. Можно смотреть на это и в обратном направлении: дерево жизни — резервуар энергии для космического огня, рождает его, но не сгорает, так как его запасы бесконечны. Космический огонь является, в данном контексте, движущей силой Сампо, творения человеческих рук. Образ Сампо, мифического источника всех благ представлен в горизонтальной части композиции и является её смысловым и композиционным центром. Миф о Сампо — центральный во всем эпосе. В нём говорится о похищении героями, во главе с мудрым Вяйнямёйненом, Сампо - волшебного механизма, сотворённого великим мастером, кузнецом Ильмариненом в заточении у колдуньи Лоухи, хозяйки Похъёлы — страны мрака. Сампо увозят в лодке по морю, но Лоухи настигает мореплавателей в образе чудовища. В битве герои побеждают, но волшебная мельница разбившись на куски падает в море, неся благоденствия в те края куда волны принесут осколки. В горизонтальном секторе композиции находят место также главные герои «Калевалы» запечатленные в форме архетипических образов: мудрого старца, злой колдуньи и т.д. Левая часть изображает Похъёлу и её жителей, правая, собственно Калевалу — страну представляющую добро, правду. Значительная роль отведена орнаменту: он является своего рода графическим выражением принципов и законов, управляющих миром, производящих в своем развитии все более сложные формы. . . . .